读后感的精彩分享能够让书籍在朋友间口口相传,吸引更多人加入阅读的行列,读后感可以帮助我们在阅读中形成自己的独立见解与判断,下面是久久美篇网小编为您分享的列夫·托尔斯泰的读后感7篇,感谢您的参阅。

列夫·托尔斯泰的读后感篇1

一个人过得好不好,全靠穷与富来决定。有一件东西,是用金钱买不到的,那就是一个人的品质。一个人即使很有钱,但他的品质不好,也不会有人去爱戴他的;一个人很穷,但他品质高尚,人们会永远记住他。

?穷人》这篇文章讲述的是一个渔夫和妻子桑娜努力工作,家里的一切都靠丈夫打鱼来维持,十分辛苦。在一个寒风呼啸的夜晚,桑娜却收养了已故邻居西蒙的两个孩子,渔夫知道了西蒙家的事,还主动提出收养孩子的故事。

读了《穷人》这篇文章,我知道桑娜家里已经很穷了,自己也是勉强填饱肚子,菜只有鱼,但是看见了已故西蒙的两个孩子却毫不犹豫地抱回了家,因为她知道不把他们抱回家,等待他们的只有死亡;如果把他们抱回家,虽然生存的机会很小,但是只要齐心协力,共同努力,也可以生存下来。桑娜回到家,想想觉得自己给丈夫添加了负担,他想了很久,决定先试试丈夫的态度,再告诉他西蒙家的事,丈夫回来了,桑娜提心掉胆的告诉了渔夫西蒙家的事,渔夫主动提出收养孩子,他们这种宁可自己吃苦叶要帮厨别人的精神值得我们学习。

在我们身边也有这样的事。有一次,缪一铭向我借笔芯,我的左边出现了一个恶魔说:“借他干什么,自己留着用多好啊!”我的右边出现了一个天使,对我说:“老师说过,帮助别人,别人,快乐,自己更快乐!”经过思想斗争,我最终决定借缪一铭笔芯。

只要人人都献出一点爱,世界将变成美好的明天。让我们一起提倡社会荣辱观,去挖掘你内心深出的爱吧。让这个世界多一点像渔夫、桑娜这样的人,少一点只为自己利益着想的人吧!让爱心温暖世界吧!

列夫·托尔斯泰的读后感篇2

假期里我读了很多书,让我印象深刻的书里有一本就是《名人传》。这本书的作者是罗曼罗兰,他是法国作家、音乐学家、社会活动家。

这本书结合了《贝多芬传》、《米开朗琪罗传》、《托尔斯泰传》三部传记。

在《贝多芬传》里我喜欢贝多芬说过的这样一句话:全力向善,爱自由胜于一切。即使为了王位,也永不背叛真理。通过这句话,我能感受到贝多芬非常热爱自由和和平 ,同时他有着坚定的信念有着顽强不屈的品格。 后来我看到贝多芬耳聋的部分,非常有感触,作为一个热爱音乐并且痴狂的人来说,耳聋,所给他造成的伤,是不容小觑的。这相当于一个热爱唱歌的人,他的嗓子再也发不出声了;一个热爱舞蹈的人,她的腿再也不能动了。而这不幸,却偏偏降临到了贝多芬的头上。当看到贝多芬遗嘱的时候,我才恍惚明白了些什么,大家眼里的贝多芬是顽固不化的,是愤世嫉俗的,可是事实却不是这样的。贝多芬的健康状况一直很糟糕,他也想努力的去融入社会,可是不行。这是一种顽疾,即使治好也要好长时间,他不想告诉别人也不想告诉自己为数不少的敌人,他只好自己默默地承受这一切。

贝多芬是伟大的,他一直到死后,还为别人考虑着一切。他为我们创作的优秀作品数不胜数,我们因该尊敬他。能够拥有贝多芬这种的对音乐的热爱的人,寥寥无几。

列夫·托尔斯泰的读后感篇3

从法国作家罗曼61罗兰的《名人传》中,我了解到了俄国伟大的文学家托尔斯泰的生平事迹。他关注民间疾苦,挚爱文学,善于观察总结,精益求精著书立说的品德深深地打动了我。

他出身显赫,长于贵族之家,从小锦衣玉食,但是却不像其他有钱人那样残酷剥削平民。成年后,他曾经到村子里把食物分给农民,把自己的一部分树林分给农民管理,并取消了对农奴的体罚。在等级分明的封建社会里,地主阶级和农民阶级是完全对立的阶级。他能够为农民的利益考虑,就说明他痛恨腐朽的贵族生活,要和他的家族划清界限。

他热爱自己的祖国,当祖国发生战事时,他挺身而出,毅然参军入伍。在1854年,英法对俄宣战,克里米亚战争全面爆发。托尔斯泰来到了塞瓦斯托波尔前线。战斗中,他不顾个人安危,冲锋陷阵,由于表现突出,被授予奖章。按说应该得到更高的奖赏,但是他并不看重这些,这说明他是一个淡泊名利的君子。人家没有想着升职,也没有想着丰厚的物质奖励。他的心里一定是这样想的:保家卫国是我的责任,能够为国效力我感到无上荣光。他更看重的是战争中结识的朋友,大家在炮火纷飞中生死与共,患难之交情谊自当深厚。这说明他是一个重情重义之人。

他在文学创作中严谨认真,精益求精。《安娜61卡列尼娜》的构思开始于1870年,小说的初步创作不过仅用了50天时间,但是托尔斯泰不满意,花费数十倍时间不断修正,经历了12次大的改动,4年后才正式出版。这时,小说废弃稿高达一米多!事实胜于雄辩,从托尔斯泰的身上我看到了一位文学巨匠不辞辛苦,不怕麻烦,一丝不苟著书立说的品格。他这人不骄傲,没有孤芳自赏觉得自己水平很高,不需要太过认真,而是严于律己,一遍遍修改直到满意为止。他尊重自己的每一处表达,尊重每一位读者。“玉不琢不成器”,不反复雕琢,就无法把最完美的著作流传后世。可见,写作是多么耗费心血,多么艰苦卓绝的一件事,不但要用心斟字酌句,还要注意细节,不断完善。小到一篇文章大到一部书都凝结了作者无数汗水和智慧。

托尔斯泰不愧是名闻中外的文学大师,他的一生是奋斗不息的一生,境界崇高的一生!

列夫·托尔斯泰的读后感篇4

在有暇之余,我翻开了《列夫·托尔斯泰传》,从而来体会一下托尔斯泰的人生成长的艰辛历程。

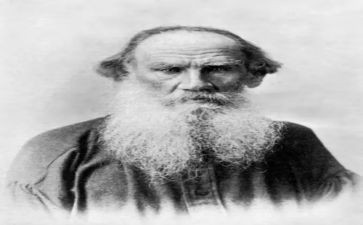

托尔斯泰粗犷的脸又长又笨重,短发覆在前额,小小的眼睛,宽大的鼻子,往前突出的大唇,宽阔的耳朵,因为无法改变丑相,童年时倍感痛苦。他在一个叫卡赞的地方读书,成绩平庸,他是孤独的。

在他家庭的回忆中,好几个人为托尔斯泰采作他的《战争与和平》中的最特殊的典型人物:如他的外祖父,老亲王沃尔康斯基,叶卡捷娜二世时代专制的贵族代表;他的母亲,玛利亚公主,这温宛的丑妇人,生着美丽的眼睛,她的仁慈的光辉,照耀着《战争与和平》。

虽然对于他的父母,他是不大熟知的,但是他至少还能保持若干关于父亲的回忆。这是一个和蔼的诙谐的人,眼睛显得忧郁,在他的城邑中过着独立不羁、毫无野心的生活;他父亲死时托尔斯泰才九岁。这一死,使他懂得悲苦的现实,心中充满了绝望。

然而不知不觉中,他为少年的热情、强烈的情感和夸大的自尊心所驱使,以至这种追求完美的信念丧失了无功利观念的性质,变成了实用的性质与物质的了。他慢慢地也学会了放荡自己。最后,有一样东西救了他:那就是绝对的真诚、坦白和善良。

列夫·托尔斯泰的读后感篇5

人的一生总会经历许多磨难与诱惑,这些磨难会一直打击你的身体,诱惑会一直侵蚀你的心。一旦陷进去,便好似走进了无边的荒芜了沙漠,前不见古人,后不见来者,最终悲剧收场。那么,有些人为什么会受到诱惑呢?是因为人的私欲!人一旦有私欲,就会变得贪婪,就会被利益与虚荣心蒙蔽了双眼,从而做出一些出格的事。那么,我们人该怎样保持一颗纯真的心,好好度过自己漫长而又充满诱惑的一生呢?我从《复活》中看到了希望。

谈到《复活》这本书,也许大家都比较陌生吧。这是俄罗斯19世纪末20世纪初最伟大的文学家——列夫。托尔斯泰呕心沥血写出的最后的一部巨著,是世界文学宝库中的一件永不磨灭的珍品,是托尔斯泰文学创作的顶峰,是托尔斯泰一生思想和艺术的结晶!

这本书写的是男主人公聂赫留朵夫和女主人公玛丝洛娃精神的复活。读完这本感人肺腑的著作,我不禁留下了滚滚热泪。我非常同情女主人公和像她一样生活在社会底层的人民的悲惨生活;感叹男主人公浪子回头为时不晚的精神;憎恨贵族人士的官官相护、自私自利的丑恶嘴脸。这种现象在现实生活中,比比皆是。近日,我常常听到一些我不想听到的消息:有一些所谓的重点中学,每年都会给一些学习成绩不好的富家子弟开后门,只要他们能拿出一笔可观的赞助费,就可以进到重点中学去读书。而那些成绩优异却囊中羞涩的学生只能被拒之门外。那些富家子弟在学校里即使目中无人、横行霸道,学校也会睁一只眼,闭一只眼,任其为所欲为!学校的办学宗旨完全被颠覆了,可悲、可恨!

?复活》这本书,不仅感动了我,也感动了一代又一代读者。让我们怀揣梦想,心持纯真,一起笃志前行吧!

列夫·托尔斯泰的读后感篇6

拜读完俄国作家列夫·托尔斯泰的一部著作——《战争与和平》,我觉得列夫·托尔斯泰不仅仅只是一位作家,从书中我仿佛也看到他对军事、哲学、历史等也有高度透彻的理解,对作者的崇拜和对书的喜爱使我对这本的著作有点感想。

1805年,拿破仑集结军队继续向西挺进。俄国受到了威胁,遂与奥地利签订盟约,共同抵抗法军。虽然到处都是人心惶惶,但人们的生活并没有被打乱,贵族们依旧举行盛大的舞会接待客人,依旧和朋友们聊天玩乐。在莫斯科,人们生活平静,在另一边库图佐夫却在带领军队抵抗法军的入侵。皮埃尔的父亲去世了,他从一无所有变成了俄国首富,姑娘们都对他另眼相看;安德烈公爵参军了,公爵夫人为他生了一个胖小子,但公爵夫人死去了;尼古拉还一直在追求着索丽娅。没过多久,安德烈向娜塔莎求婚,可娜塔莎同时爱上了阿纳托里。过了一段时间,战争打到莫斯科来了,人们纷纷离开,逃往别处。战争进行得很激烈,双方伤亡惨重,安德烈也在战役中牺牲。拿破仑似乎很有胜算。1812年,意想不到的事发生了,俄军胜利了。从那以后,生活恢复了平静。娜塔莎与皮埃尔结婚生子,玛丽亚和尼古拉也结婚了,人们都生活得很幸福。

战争,充满着杀戮,为了所信仰的去战争,不去管生命的高贵。的确,战争本就是丧失人性的最野蛮的行为,我记得书中有这么一句话:“我倒下了么……我只知道,我再也不用举着旗子奔跑……再也不用为战争而烦恼了……”安德烈公爵静静地躺在地上。这就是战争,我想大概没有人喜欢战争吧,它不能与一切美好的事物相提,战场不过是洒满鲜血的修罗场。安德烈为了祖国而在战场上抛头颅洒热血的信念深深打动了我。

和平的到来,是用铺满鲜血的花朵迎接,战争不会永远,因为正义存在。在这本书中,人间的一切惨剧,各种情欲,形形色色的人物形象鲜明。而他们所表现出的也是拥有坚定信念的,在这本书中我读到的不仅仅是战争的残酷与和平的来之不易,更让我明白的是心之所至,虽艰而坚,心之所往,毋宁艰难。

列夫·托尔斯泰的读后感篇7

暑假,我一口气读完了托尔斯泰晚年的一本着作《复活》。似乎很深奥,却又像读懂了什么,精神上的复活,比现有拥有优越的物质生活显得更加珍贵,更有意义。

一个曾经有着纯真美好的童年,对生活充满希望的年轻人,却在鱼龙混杂的上层社会中过着花花公子般的.生活;一个美丽纯朴的姑娘,在长达八年的**生活中堕落。他们也许会这么浑浑噩噩地过完一生,但因一次法庭上的偶遇,使这一切发生了改变……

这一次,聂赫留朵夫以陪审员的身份来审理玛丝洛娃的案件,他认出被告就是他年轻时伤害过的卡秋莎·玛丝洛娃,又听到她被冤枉时的惨叫,或许是灵魂的反省吧,他在玛丝洛娃入狱后奔波在社会的高层,希望替他减刑,可都没成功,一次次探狱,聂赫留朵夫看见玛丝洛娃奄奄一息的样子,觉得自己现在所拥有的都不算什么,于是用自己的全部家当将她保释出来。

他又一次向她求婚,她却拒绝了,因为她不想连累聂赫留朵夫……

这里,聂赫留朵夫和玛丝洛娃真正意义上的复活了,这并不是死而复生的复活,而是一种心灵反省和净化,使自己的心灵得到升华。托尔斯泰在这本书中反映了人性的丑陋与纯洁。《复活》是一本不可多得的好书,大家有机会可以读读他。

列夫·托尔斯泰的读后感7篇相关文章: